カテゴリー

月: 2022年11月

カテゴリー

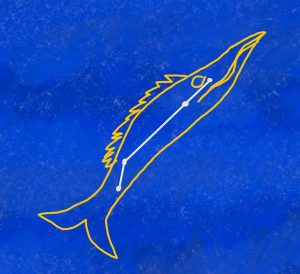

かじき座

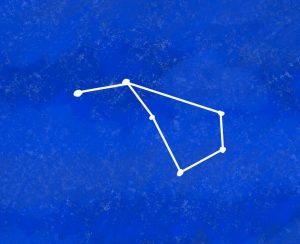

かじき座:もともとはシイラ座とされており、シイラがいつのまにかかじきとよばれるようになったようです。聖書ではヨナの話が有名です。ヨナは神様に背を向け、反対の方向に行こうとしますが、魚に飲み込まれてしまいます。ヨナの切実な祈りを聞かれた神様は、ヨナを魚の中から救い出されるのです。短いヨナ書ですが、旧約聖書にでてきます。かじき座は、近くにきれいなタランチュラ星雲があることでも有名です。

カテゴリー

きょしちょう座

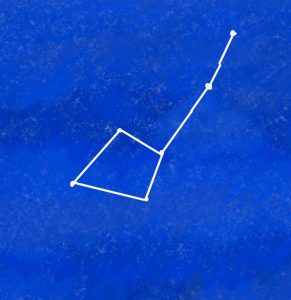

きょしちょう座:きょしちょうとは、キツツキ目オオハシ科に属する鳥類です。ヨーロッパでは珍しい鳥だったので星座になったといわれています。くちばしが大きな鳥という意味だそうです。大きなくちばしになった説の1つの理由として餌をとりやすいということがあります。イエス・キリストの例え話では、種まきのたとえというのがあります。そこでは、道ばたに落ちた種を鳥がきて食べてしまったことがでてきます。その他の種もほとんどが育たなかったが、よい地に落ちたものは、100倍、60倍、30倍にもなったというお話です。(マタイによる福音書13章3節~9節)

カテゴリー

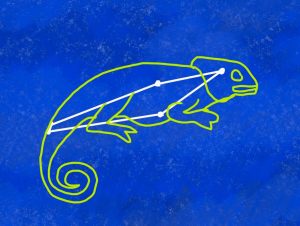

カメレオン座

カメレオン座:16世紀以降に作られた星座であり、アフリカ・インド等にカメレオンが生息しているため、船乗りたちが連想したという説があります。体の色が変わることで有名ですが、キリスト教的には、弱かった弟子たちが、復活したイエスに出会い、全くちがったように動き始めたことを連想させられます。

カテゴリー

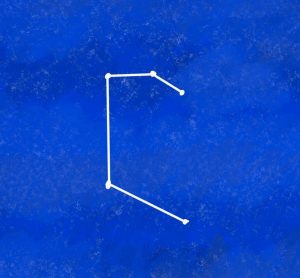

とびうお座

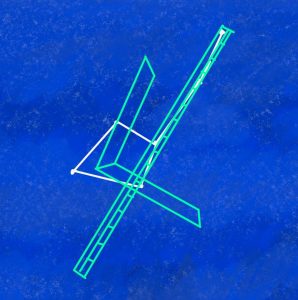

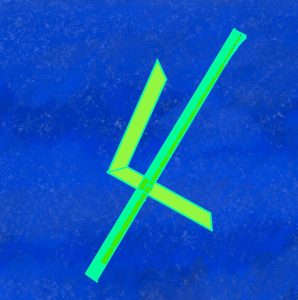

とびうお座:16世紀以降にできた星座です。船乗りたちが見たトビウオが珍しかったため、その姿を星座にしたと伝えられています。キリスト教の象徴として魚の形のシンボルを用いられるようになった理由はいろいろあるとされています。その1つが、弟子たちの多くが漁師であったことがあげられます。弟子のペトロは、イエス・キリストに「あなたは人間をとる漁師になるのだ。」と言われ、それにしたがったと聖書にでてきます。また復活されたイエスにしたがって網をあげると153匹の魚がとれた話もあります。

カテゴリー

けんびきょう座

けんびきょう座:フランスの天文学者ラカイユによって設定された星座です。主に5等星以下の星によってできているため、暗い星でわかりにくい星座です。けんびきょうというと人間にとって見えないものを見えるようにする道具です。キリスト教にとって、聖書を読むことは見えない神に出会うことができるきっかけを与えられるといえるかもしれません。見えないものを見るという意味では、ぼうえんきょうとにているでしょう。

カテゴリー

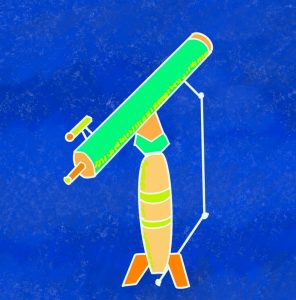

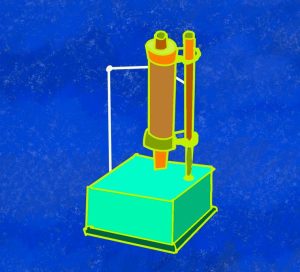

ぼうえんきょう座

ぼうえんきょう座:18世紀のフランスの天文学者ラカイユによって作られた星座です。鏡筒が長い屈折望遠鏡がモチーフになっているとのこと。望遠鏡は、遠くにある見えないものを見えるようにする道具の1つです。聖書には次のような言葉があります。「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。」コリントの信徒への手紙4章18節

かみのけ座:たくさんの星が集まった星団を髪の毛の束に見立てた星座です。ギリシャ神話では、古代エジプトのベレニケ王妃の髪の毛と言われています。クリスマスに,自分の大事な髪の毛を売ってプレゼントを用意したという有名なお話があります。しかし、実際にはそれが役に立たなかったことになるのですが、自分の大切なものをささげることの意味を考えさせられます。

はと座:この星座は旧約聖書・ノアの箱舟の物語に登場するオリーブの枝をくわえている鳩の姿をあらわしているとされています。洪水が終わった後、オリーブをくわえていたことから、洪水が終わったことをノアが知るのです。このことから、ハトは神と人間の和解のシンボルとされました。ここから、ハトは人間が神との和解によって、平和な世界を築いていくということで「平和」を象徴するシンボルになったとされています。

カテゴリー